Afrikanische Schweinepest: Drei-Stufen-Plan für Tilgung von Schwarzwild in Schutzkorridoren

Staatssekretär Vogel: »Mit diesem Konzept kommen wir bei der ASP-Bekämpfung einen wichtigen Schritt weiter«

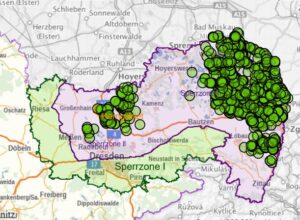

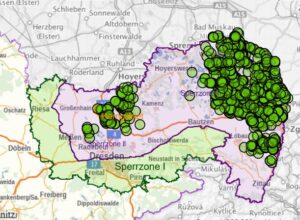

Zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wird in den Schutzkorridoren um das infzierte Gebiet künftig nach einem einheitlichen Konzept das Schwarzwild gezielt reduziert. Um ihre vollständige Barrierewirkung gegen eine Weiterverbreitung des ASP-Virus entfalten zu können, dürfen in den Flächen zwischen den Doppelzäunungen im Osten, Norden und Westen der Schutzzonen faktisch keine Wildschweine mehr leben. Um diese Gebiete wildschweinfrei zu halten, wurde ein dreistufiges Vorgehen aus Entnahme und Prüfung des Entnahmeerfolgs, gegebenenfalls drohnengestützter Entnahme sowie anschließender Bewirtschaftung des Schutzkorridors beschlossen. Wegen des anhaltend hohen Seuchendrucks aus Polen hat zunächst der östliche Schutzkorridor entlang der Landesgrenze zu Polen Priorität.

Dabei wird das Tilgungskonzept ausdrücklich auch in dem Gebiet zwischen östlichstem Zaunverlauf auf sächsischem Gebiet und dem konkreten Grenzverlauf angewandt. Die verstärkte Entnahme durch Jagdausübungsberechtigte innerhalb der Schutzkorridore und damit die Anwendung des Tilgungskonzepts werden durch eine Allgemeinverfügung angeordnet. »Wir brauchen die drastische Reduzierung des Schwarzwilds in den Schutzkorridoren, um eine Ausbreitung des ASP-Virus in noch virusfreie Regionen zu verhindern. Die dafür nötigen Barrieren werden die Schutzkorridore sein«, erklärt Sebastian Vogel, Staatssekretär im Sozialministerium und Leiter des ASP-Krisenstabs. Er ergänzt: »Wenn wir es in möglichst kurzer Zeit schaffen, das gesamte Schwarzwild in den Schutzkorridoren zu tilgen, dann erhalten wir eine gute Chance, dass dort eine weitere Ausbreitung der Tierseuche innerhalb der Wildschweinepopulation wirklich verhindert werden kann. Danach können wir uns ausschließlich der Tilgung der Seuche innerhalb der Sperrzone widmen. Wir hoffen auf die Kooperation der Jägerschaft und setzen dafür starke Anreize. Wenn wir dieses Konzept erfolgreich umsetzen, kann dies für die organisatorisch aufwändige und finanziell kostenintensive ASP- Bekämpfung ein mögliches Ausstiegsszenario darstellen. Allerdings dürfen wir auch die Gefahr nicht aus den Augen verlieren, dass das Virus über menschliche Aktivitäten in bisher freie Gebiete verschleppt werden kann. Auch auf solche Situationen müssen wir vorbereitet bleiben. «

In Stufe I haben die Jagdausübungsberechtigten in den per Allgemeinverfügungen ausgewiesenen Schutzkorridoren ca. acht Wochen Zeit, um den Schwarzwildbestand in ihren Revieren auf eine Zahl von 0,2 Stück pro 100 ha Fläche zu reduzieren. Zu den möglichen jagdlichen Maßnahmen zählt auch der Einsatz von Fallenfängen. Die Jagdausübungsberechtigten erhalten in diesen Schutzkorridoren eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro je erlegtem Tier. Nach der verstärkten Bejagung durch den Revierinhaber erfolgt eine Prüfung des Schwarzwildbestands. Wurde der kritische Wert von 0,2 Stück Schwarzwild pro 100 ha noch nicht erreicht, tritt Stufe II in Kraft. Demnach wird die Entnahme durch Dritte angeordnet und mit einer drohnengestützten Entnahme vollzogen. Diese operativen Einsätze werden in zwei bis fünf Tagen stattfinden. Um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, wird in diesen Gebieten die Betretungserlaubnis für die forst- und landwirtschaftlichen Flächen punktuell eingeschränkt. Danach erfolgt in Stufe III die Bewirtschaftung der wildschweinfreien Gebiete. Sie werden regelmäßig durch die lokalen Jäger bestreift und eventuell wieder eingewanderte Tiere werden entnommen. Stufe III kann auch sofort auf Stufe I folgen, wenn der Schwarzwildbestand bereits auf unter 0,2 Stück pro 100 ha reduziert wurde. In dieser Stufe erhalten die verantwortlichen Jäger

zur Aufrechterhaltung der Wildschweinfreiheit in ihren Jagdbezirken eine flächenbezogene Aufwandsentschädigung.

Hintergrund:

Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die ausschließlich Schweine, also Wild- und Hausschweine, betrifft. Sie verläuft fast immer tödlich und ist unheilbar. Es gibt bisher keine Möglichkeit, die Schweine durch eine vorbeugende Impfung zu schützen. Die Erkrankung kann direkt von Tier zu Tier oder indirekt über kontaminierte Gegenstände (Kleidung,

Schuhe, Fahrzeuge) und Futter in andere Gebiete durch den Menschen übertragen werden. Möglich ist die Übertragung auch durch Nahrungsmittel, für die mit dem ASP-Virus infiziertes Fleisch verarbeitet wurde. Für den Menschen und andere Tierarten ist die ASP nicht ansteckend oder gefährlich. Am 10. September 2020 wurde in Brandenburg ein erster Fall von

ASP bei einem Wildschwein in Deutschland bestätigt. Seitdem wurden ASP-Ausbrüche bei Wildschweinen in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. In Sachsen wurden bis dato 2223 ASP-Fälle nachgewiesen. In Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden 2022 und 2023 einzelne Fälle in

Hausschweinbeständen nachgewiesen. Für den Menschen ist die ASP ungefährlich.

Links: Alle aktuellen Informationen zur ASP hier.

Erst seit kurzem versorgt die Waffenbehörde des Landratsamtes Bautzen über einen Newsletter alle Waffenscheininhaber über aktuelle Infos bzgl. Waffenbesitz und weiteres.

Erst seit kurzem versorgt die Waffenbehörde des Landratsamtes Bautzen über einen Newsletter alle Waffenscheininhaber über aktuelle Infos bzgl. Waffenbesitz und weiteres.